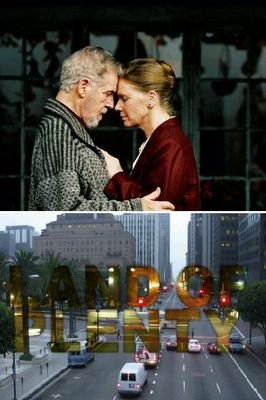

Por coincidência ou não, calhou-me ver hoje dois filmes de dois sublimes realizadores. Retardei estas palavras ao limite máximo. Não sabia o que escrever porque tive receio de atordoar esta sensação revigorante que ainda permanece e que me mantém preso às imagens que afortunadamente vi. Então o que me faz resistir ao adiantar das horas? O que me faz persistir em busca daquelas palavras exactas que dignifiquem tamanha volúpia fotográfica? Porque tanto Saraband como Land of plenty são exposições fotográficas. O primeiro é um monumento aos rostos sofredores, aos interiores plácidos e submersos em diálogos perfeitos, que se engrandecem ao ritmo do silêncio e do Passado. Land of Plenty, de Wim Wenders, resplandece de planos cinematográficos monstruosos, recorta a sombra humana escondida de uma América raramente vista e a coloca na plena luminosidade da sua geografia; Sol sobre o rastejo do esquecimento, a multicultural dimensão do abismo em formato real.

Serve este pequeno texto para agradecer humildemente a Ingmar Bergman e a Wim Wenders que se juntaram e, sem saberem, me ofereceram um dia perfeito, quando ele já resvalava para a usual ribanceira enfadonha.

Serve este pequeno texto para agradecer humildemente a Ingmar Bergman e a Wim Wenders que se juntaram e, sem saberem, me ofereceram um dia perfeito, quando ele já resvalava para a usual ribanceira enfadonha.